- 音ゲー曲の音楽ジャンルってなに? 色んなジャンルを知りたい。

- 音ゲー曲みたいな音楽をもっと聴きたいけど、どうすればいい?

今回の記事では、音ゲー曲のジャンルについて以下のことを解説します。

- 音ゲー曲につかわれる音楽ジャンルの一覧

- もっと音ゲー曲のようなジャンルの音楽を聴く方法

プレイ歴約20年の音ゲーマーでもある私は、音ゲー曲だけで700曲以上のプレイリストを作成して日々聴き込んでいます。

この記事を読めば音ゲー曲のジャンルについて詳しくなり、音楽ジャンルを広げるきっかけにもなります。

音ゲー曲によく使われる音楽ジャンル

音ゲー(音楽ゲーム)に収録されている曲はそれぞれ特徴的で、これらを総称できる音楽ジャンルは現状ないと考えられます。

「音ゲーコア」というくくりを用いる方もいますが、定義が曖昧で使っている方も多くない印象です。

強いていえば「電子音楽」や「EDM」なのですが、音楽ジャンルとして使うには定義が広すぎます。

そこで種類はかなり多いのですが、既存ジャンルにおける音ゲー曲の分類やサブジャンルを可能な限り紹介していきます。

主なジャンルは、つぎの5つに分類されると考えられます。

Hardcore Techno

ハードコアテクノの特徴は以下の通りで、最近の音ゲーには最も多く採用されるタイプの楽曲ジャンルです。

- 特徴は高いBPM160~200前後、もしくはそれ以上

- 4つ打ちが基本

- サンプリング(他の音源の一部を流用する)を多用

- 重たいキック(バスドラム)

起源は1990年代初めから半ばにかけてオランダ、アメリカ、オーストラリアなどにあります。

日本では音ゲーの影響などもあり、海外のハードコアとは異なる独自の発展をしています。

Happy Hardcore

テンポが早く明るめなメロディで、「ハッピー」の名前の通り楽しい曲調が多い曲です。

ハードコアの中では激しさは比較的抑えめなため、電子音楽になじみがなくても聴きやすいのが特徴と言えます。

音ゲーでは、よく声ネタ(サンプリングボイス)が多く使われる印象です。

UK Hardcore

ハッピーハードコアの影響を受けつつ、それよりはやや強めのベースやキックの音が特徴のジャンルです。

ハッピーハードコアよりもさらにバラエティに富んでいて、正統派から他ジャンルを取り入れたものまで多様になっています。

比較的正統派なUKハードコアの1曲です。

gabber/gabba(ロッテルダムテクノ)

ガバキックと呼ばれる、ディストーションのかかった歪んだキックが最大の特徴となります。

また攻撃的、挑発的な声ネタを使った曲が多く、かなり激しくハードな印象の楽曲です。

日本では「ロッテルダムテクノ」と呼ばれている通り、発祥はオランダのロッテルダムと言われています。

この楽曲はガバの中でもやや明るめの曲調なので、ハッピーガバと呼んだほうがいいかも知れません。

Speedcore

ハードコアでも更にBPMの早い楽曲で、200を越えて300以上も多いジャンルです。

とにかく超高速のキックが鳴らされるのが特徴で、攻撃的なサウンドも印象的です。

更に早い1000BPMを越えた曲や、キックを極端に短い間隔で鳴らす曲はExtratoneと呼ばれるジャンルになります。

Rave

日本ではジュリテク(ジュリアナ系テクノ)と呼ばれたように、ディスコっぽいサウンドをイメージするとわかりやすいです。

踊れる曲なので、ハードコアテクノに分類される中ではそれほどテンポが早くありません。

レイヴという言葉自体は音楽ジャンルよりも、野外などの大規模会場で行われる音楽イベントを指すことが多いです。

BPMが早めのスピードレイヴの楽曲です。

Drum and bass/Drum’n’Bass

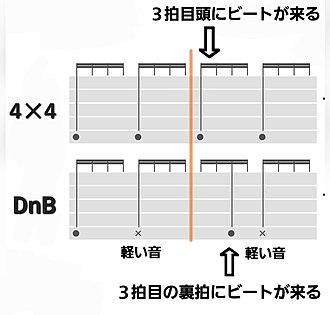

ドラムンベースは名前の通りドラムとベースが主役になっている楽曲で、BPMは160~180前後が多いです。

ドラムパターンが特徴的で、ハードコアテクノなどによく見られる4つ打ちではなく複雑なパターンを持ちます。

Artcore

ドラムンベースを下敷きにしつつ、ピアノや弦楽器などを組み合わせたのがアートコアです。

リズムパターンはドラムンベースにしつつ、更に複雑なリズムやメロディを載せています。

幻想的な雰囲気を感じさせつつ、疾走感もある楽曲が多いです。

Dubstep

ワブルベースと呼ばれる、フィルターをかけられた「ボワンボワン」という攻撃的な音が特徴的です。

世界的には、サブジャンルであるブロステップをつくるSKRILLEXが有名です。

Drumstep

ドラムンベースを基礎にしながら、ブロステップ(ダブステップ)のワブルベース要素を取り入れた楽曲。

ドラムンベースのリズムパターンを半テン(半分のテンポ)にするとブロステップのようになるので、相性の良さからこれらの要素を組み合わせてできたジャンルです。

どちらかというとドラムンベースを軸にしているケースが多いですが、要素が半々くらいの曲もあります。

Trance

140-160BPMくらいのテンポで、シンセサイザーの同じメロディが繰り返されるのがトランスの特徴です。

繰り返されるメロディが、幻覚や催眠にかかったような「トランス状態」を錯覚させることから名付けられました。

Psychedelic Trance

「サイケデリック」とは幻覚剤などによってもたらされる幻覚やイメージを表します。

つまりサイケデリックトランスは、トランスの中でもさらにトリップする感覚の強い曲です。

細かくうねるようなシンセサイザーのメロディが取り入れられているのが、サイケデリックトランスの特徴です。

トランスの中でも、更にダークでおどろおどろしい雰囲気を感じさせます。

Hitech Full On

サイケデリックトランスの音使いに、BPMの早い畳み掛けるようなメロディラインを組み合わせたのがハイテックフルオンです。

サイケデリックトランスから派生したジャンルであるフルオン(Full On)の、更に派生系にあたります。

フルオンはサイケデリックトランスの本流で、アッパーで盛り上がるタイプのサイケを指します。

HARD RENAISSANCE

ハードルネサンスは音ゲーから生まれたジャンルであり、以下のような特徴を持った曲に多く見られます。

- BPMが180以上と早い

- 同じメロディを繰り返すトランス要素

- ピアノやストリングスなどのルネサンス要素

beatmaniaIIDXの『BloodyTears(IIDX EDITION)』で、ジャンル名としてつけられたのが初出と思われます。

同曲を担当したDJ YOSHITAKAが、ハードルネサンスのジャンルでその後に発表した「Evans」「ALBIDA」が人気となりました。

影響を受けた多くのアーティストがリスペクトした曲を発表し、音ゲー曲を中心にジャンルとして確立した経緯があります。

House

ハウスは80年代にはすでに存在した歴史のあるジャンルで、電子音楽・ダンスミュージックの中でも最もポピュラーです。

BPM120~130前後とそれほど速くないテンポで、4つ打ちを基本としています。

音ゲーとしても初代beatmaniaからある、縁深い音楽ジャンルです。

Electro House

ハウスの中でも、シンセサイザーを用いたメロディが特徴的なジャンルです。

電子音が強調されていることから、未来的なイメージを持っているといえます。

Hard House

通常のハウスよりもやや早めのBPMを持ち、スネアの連打など激しいビートを持つものがハードハウスといわれます。

またキックも強めの曲が多いです。

Progressive House

プログレッシブ、略してプログレという用語はロックが発祥で、長い尺で複雑な変拍子や転調のある楽曲のことを呼んでいました。

ハウスにおいても、そういった先進的な要素を取り入れたものがプログレッシブハウスと名付けられました。

音ゲー曲では、ストリングスなどのクラシック楽器を取り入れたりします。

Techno

ハウスに起源を持つテクノは、ハウスよりもシンセサイザーやサンプリングを多く使い、早いBPMなのが特徴です。

ただハウスとテクノの境界はそれほど明確ではなく、強いていうのであればハウスよりも無機質的なのがテクノといえるでしょうか。

Hard Techno

テクノの中でもキックが重いものが、ハードテクノと呼ばれています。

基本電子音楽の中でハードと名がつくときは、キックの重さが特徴になります。

ハードコアテクノとは重たいキックやシンセサイザーなど似ている点が多いですが、ハードコアほどBPMが早くはありません。

Schranz

ハードテクノなどよりも更に重たいキックと、ノイズのような歪んだ音のメロディがシュランツの特徴です。

ハードテクノと一緒にされる場合もありますが、曲全体の独特な歪みと重厚さがシュランツっぽさといえるでしょう。

音ゲーっぽい曲の特徴と音ゲーコアについて

紹介した既存の音楽ジャンル以外にも、いわゆる音ゲーっぽい曲を総称して、「音ゲーコア」(もしくはArcade Core)と呼ばれることがあります。

音楽ゲームに収録されている曲の中でも、特にボス曲といわれる曲は以下のような特徴を持った楽曲が多いです。

- BPMは200前後、200を超えることも珍しくない

- 尺は2分~2分半

- 長い音が少なく、細かく切られた音でメロディが作られている

- 拍子やテンポの変化が多く、展開が目まぐるしく変わる

これらを総称したジャンルが音ゲーコアと呼ばれますが、定義が曖昧で使っているアーティスト・ファンも多くはありません。

結局のところ、音楽ジャンルの区別については作ったひとの言ったもん勝ちな部分が大きいです。

ジャンルとして絞りたい場合は、既存の音楽ジャンルをもとに考えたほうがいいでしょう。

音ゲー曲のジャンルと似た曲を聴く方法

多くの音楽ジャンルを紹介してきましたが、好きなジャンルの曲がわかったとしても探すのは難しいです。

またジャンルごとの区切りが必ずしも明確ではないため、気に入った曲のジャンルがわからないこともあります。

そこで音ゲー曲のジャンルを知りつつ、似たような楽曲を探す方法を解説します。

Spotifyのサジェスト機能

最もおすすめなのは、音楽サブスクを使ってたくさんの音楽を探してみることです。

特にSpotifyのサジェスト機能は、他のサブスクと比べて精度が高くおすすめです。

お気に入りやプレイリストに好きな曲を入れていくと、自分専用のプレイリストをSpotifyが自動で作成してくれます。

主要な音楽サブスクの中では比較的安く、無料体験もあるので使いやすくおすすめです。

ジャンル表記のある音ゲーをプレイ

音楽ゲームの中には曲ごとにジャンルが付けられたゲームもあるので、お気に入りのジャンルを探すことができます。

代表的なのはbeatmania IIDXで、すべての曲にジャンルがついており選曲画面で確認が可能です。

またオンゲキも、ゲーム内で取得可能な称号からジャンル名を知ることができます。

ただしこれらの中には現実に存在しないジャンルや、音楽ジャンルとは全く関係のないことが書かれていたりもします。

例えば、本人も定義に迷っている節が見られる『バッド・スイーツ、バッド・ドリーム』のジャンル名は「.+:☆ BAD FUTURE ☆:+.」。

オンゲキ収録の『Don’t Fight The Music』は、もはやジャンル名ではない「いっぱい」。

推察はできますが、きっちりしたジャンル分けではありません。

何となくこんなジャンルがあるのかな、といった位置づけになるでしょうか。

Full Flavorでジャンルへの理解を深める

Full Flavorと呼ばれるジャンルは、色んな音楽ジャンルを1曲の中に混ぜてつくられる楽曲を指します。

曲中で意識的にジャンル分けしてつくられているので、区別がつきやすくお気に入りのジャンルを見つけやすいでしょう。

Arcareにも収録されている『Ultimate taste』や、音ゲーコンポーザーが作曲したFull Flavorやジャンルが目まぐるしく変わる曲もおすすめです。

音ゲー曲のジャンルについてのまとめ

今回は、音ゲー曲のジャンルについて解説しました。

はっきり言って音ゲー曲のジャンルは、音ゲーに入っているという共通点があるくらいで1つにくくることは難しいです。

また音楽的なジャンルについても、アーティストがいったものが一番正しく、無理にジャンル分けに縛られる必要もないと思います。

あくまで音ゲー曲を楽しむ一つの要素として、知っておいて損はないでしょう。

サブスクサービスなどで色んな曲を聴きつつ、より造詣を深めていきましょう。

▽ 関連記事

もっと音ゲー曲について知りたい方は、以下の関連記事をご覧になってください。

>>音ゲーのかっこいい曲5×10組のアーティスト【おすすめ50選】

>>音ゲーマー・音ゲー曲好きのための音楽サブスク比較&おすすめサブスク

>>サブスク未解禁の音ゲーサントラを無料or安く手に入れる【宅配レンタル】