- ちゃんと寝たはずなのに、いまいち熟睡できた感じがない

- 目覚ましなどで起きたときの不快感をなくしたい

今回はスマート照明を取り入れることで、睡眠・起床の質が簡単に高まる理由を解説します。

また実際のスマート照明の使い方についても解説していきます。

睡眠には光が大きな影響を与えることは、多くの研究によって明らかな事実です。

この記事を読むことで、スマート照明が睡眠と起床の質を高めるメカニズムが分かります。

睡眠を含む生体リズムと光の関係

ヒトは体温やホルモン分泌などの生理機能に特定のリズムを持っており、サーカディアンリズム(概日リズム)と呼ばれています(1,2)。

地球の自転による24時間周期に適応するため、ヒトが進化の過程で得たものです。

ところがサーカディアンリズムは昼夜がわからない状態だと、約25時間周期で動きます。

外界から隔絶され明暗がわからない場所に置かれた場合、生活リズムは徐々に後ろへズレてしまいます。

朝に太陽の光を浴びることによってこの生活リズムを前倒しすることができ、上手く24時間に調整しています。

しかし朝日を浴びない等で体内時計が乱れると、睡眠不足等を引き起こし、病気のリスクが高まることが報告されています(3)。

照明で睡眠に良い影響を与える

光を浴びることで、ヒトのサーカディアンリズムは修正できます。

しかしそのためには、太陽光のような数千ルクスもの明るさが必要です。

ルクス(Lux)とは、照らされた場所にどれだけ光が入っているかを表す「照度」の単位。

光源との位置関係によって、数値は変動します。

ルーメン(Lm)とは、光源から放たれたすべての光「光束」の量を表す単位。

一般に照明器具の明るさを示すときは、ルーメンが使われています。

参考:CATEYE ルーメン、カンデラ、ルクスの違いってなぁに?

室内にある照明では、とても発することができない明るさです。

したがって家の中にある光程度では、睡眠への影響はないと思われるかも知れません。

ですが室内の照明も睡眠やその後の起床に大きく影響することが、研究によって明らかになっています。

サーカディアンリズムに沿った室内の照明環境を作ることで、生活リズムを整えられます。

適切な照明のコントロールは、睡眠や起床の質を高められることに繋がるのです。

具体的には、このような方法を取ります。

- 就寝前:照度と色温度を下げる

- 就寝中:目に入る光を遮る

- 起床前後:徐々に光を浴びる

就寝前は照度と色温度を下げる

まず就寝前の照明は明るさを抑え、電球色のような赤みがかった色の照明にします。

夜に強い光を浴びると、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されることがわかっています(4)。

メラトニンが抑制されると、体内時計のリズムは後ろ倒しになり、ズレてしまいます。

そのため就寝前には光の照度を下げ、なるべく弱い光に調整しましょう。

また照度よりも重要になるのが、色温度です。

K(ケルビン)で表される色温度は、低いほど赤っぽく、高いほど青白っぽい色の光になります。

参考:パナソニック「電球色」「昼白色」「昼光色」とは?LEDライトの種類と正しい選び方

色温度が高く青白い明かりほど、覚醒度が高くなってしまうと報告されています(5)。

また青色光を浴びせたときに、赤色光よりもメラトニンの分泌が低くなった研究もあります(6)。

したがって色温度が低く、赤みがかった色を就寝前に浴びることで、身体を睡眠へ誘導できます。

またブルーライトにも、メラトニンの分泌抑制効果があります(7)。

PCやスマホを就寝前に触るのはできるだけ避けましょう。

就寝中は外部からの光を遮る

次に就寝中は光をなるべく遮っておきます。

目を閉じていても、まぶたを通して光に対しての反応は生じます。

眩しいと無意識に腕で目元を覆う、目覚めてしまう経験は皆さんにもあると思います。

30ルクス以上の光だと睡眠が浅くなる傾向にあるため、0.3~1ルクスが睡眠中は推奨されています。

そこで遮光カーテンを使って、窓からの光を遮ります。

自然光だけでなく、街灯や車のヘッドライトなどの人工光が入ってくることも防げます。

またアイマスクを使うのも、目に光が入ってくるのを抑えるのに有効です。

起床前から光を浴びて目覚めの質を上げる

そして起床30分前から光を浴びることで、スムーズに身体を睡眠から目覚めさせることができます。

就寝時とは逆に色温度の高い白っぽい光を、少しずつ照度を上げて照らします。

少しずつ光を当てることで徐々に浅い睡眠になり身体が覚醒し、起床時刻にはスムーズに目覚められます。

起床予定時刻の30分前から天井照明を徐々に点灯した起床実験では、自然な覚醒と目覚めの質的な向上が見られました(8)。

また児童や保護者を対象にして起床前に漸増光を照射する実験では、気分が良くなり、集中力も高まった人が多かったです(9)。

照度は天井照明でも十分に得られる、100ルクス程度でも覚醒効果があります。

色温度は就寝前とは異なりメラトニンの分泌を抑えたいため、5,000K程度が望ましいです。

ただし先程も言った通り、体内時計の修正については室内照明では難しいです。

起床後カーテンを開けたりしばらく散歩するなどで、日光を浴びるのが良いでしょう。

照明をコントロールすると睡眠の質が上がる

これらの既存の研究結果を踏まえた実験も行われ、結果として深い睡眠時間の比率が上がりました(10)。

- 就寝予定の1時間前から暖色光(2700K)へ自動調光、明るさは1ルクス。

- 起床設定時刻の30分前から、徐々に照明が点灯。

- 起床時には5000Kの色温度で、枕元の照度が約100ルクス。

結果として、深い睡眠時間の比率上昇に有意な結果を示した。

また照明をコントロールした条件では、就寝直後に深い睡眠が取れたことも報告されています。

就寝直後の深い睡眠は、良い睡眠を取るのに重要な要素です。

ベストセラー『スタンフォード式 最高の睡眠』の著者、西野精治教授はこう主張しています。

(前略)人間は寝ている時に前半で睡眠の重要な機能を果たして、起床時間が近づくにつれて起きる準備をしているわけですね。したがって「最初の90分に、できるだけしっかり深い睡眠をとればいい」というのが私の主張です。

lala a live:忙しい中でも「質の良い睡眠」を目指すには? 『スタンフォード式 最高の睡眠』著者の西野精治教授に聞いた

同じ実験では起床前に浅い睡眠になって、自然に目覚められたともしています。

つまり適切に就寝前から起床時まで照明をコントロールすれば、質の良い睡眠が取れることが明らかになっています。

自宅のスマート照明で睡眠・起床の質が向上

眠る前から起きるときまで、それぞれ必要な光の質が違うことがわかりました。

しかし手動で照明を操るのは難しく、特に寝ているときに操作はできません。

そこで自動的に照明を制御できる、スマート照明を自宅に取り入れましょう。

スマート照明には、以下のようなメリットがあります。

- 無段階で調光・調色可能

- スケジュール設定

- スマホや声で操作可能

これらを使うことで、睡眠や起床の質を高めることができます。

調光・調色可能

スマート照明の多くは、自在に光量や色を変えることが可能です。

朝や夜など時間帯に応じて変えたり、読書中や作業中など場面ごとに照明を使い分けられます。

調色可能なライトの多くは、眠りに適した3,000Kから、朝や日中に最適な6~7,000Kまで対応。

無段階で調節可能なものであれば、更に詳細に自分好みの照明をつくれます。

スケジュール設定

調節した照明については、生活リズムに合わせてスケジュール設定できます。

毎朝の起きる時間帯に合わせてONにしたり、就寝前に光を抑えるのも自動です。

手動で毎日調整しなくても、一度設定すれば手間が省けます。

スマホや声で操作することができる

調光や調色、スケジュール設定については、スマホや声で行なえます。

インターネットにさえ繋がっていれば、外からスマホで操作も可能です。

電気の消し忘れ対策に役立つだけでなく、防犯として不在時に電気をつけることもできます。

また就寝時などには声で操作して、スマホやリモコン無しでも照明を操作します。

布団の中からでも電源のオンオフができるので、非常に便利です。

スマート照明で睡眠をコントロール

つまりスマート照明は、好みの照明を自動でONOFFしてくれる便利家電です。

その設定を使うことによって、睡眠や起床の質は簡単に高められます。

先程の研究で紹介した通り、照明をコントロールすることで睡眠・起床の質を高めることができます。

スマート照明であれば一度設定すれば、コントロールは自動です。

- 就寝前は照度と色温度を低くする設定

- 起床前から徐々に点灯させる設定

このような設定さえしておけば、あとは自然と生活リズムに応じて照明が変わります。

就寝前にはスムーズに身体を睡眠に移行させ、起床前には光の刺激で浅い睡眠に移る。

睡眠・起床の質を簡単に高められるのが、スマート照明のメリットです。

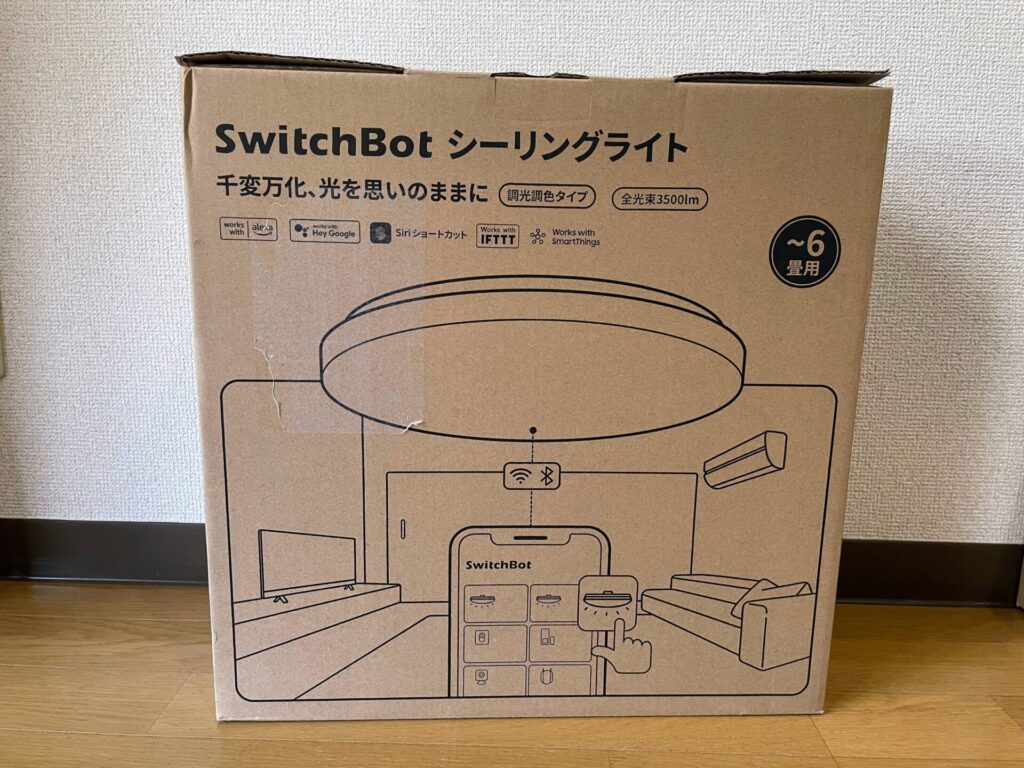

SwitchBotのシーリングライトがおすすめの理由

スマート照明で睡眠や起床の質が高まる理由がわかったところで、おすすめのスマート照明をご紹介します。

おすすめするのは、「SwitchBot シーリングライト」です。

おすすめできるのは、5つの理由があります。

- 色温度を無段階で設定可能

- 明るさ・暗さも十分

- 「おはようモード」で起床をサポート

- アプリ・サービスの信頼性

- スマートホーム化にも最適

色温度を無段階設定可能

SwitchBot シーリングライトは、2,700~6,500K相当の色温度を無段階で設定可能。

メラトニン分泌を阻害しない3,000K程度の色温度もしっかり確保できています。

また起床時にも十分な、最大6,500Kの青白い光も発します。

色温度を無段階で調整できるため、好みによっても微調整ができます。

十分な明るさと暗さ

明るさも日本照明工業会が定める適用畳数の表示基準を満たしています。

さらに光が均一に広がるよう、光学レンズが搭載されているのもポイント。

部屋全体が非常に明るく感じ、通常の照明としても高性能です。

また表示にはありませんが、明るさを1%に落とすと、かなり暗くすることができます。

夜の照度調整に便利で、途中で目覚めたときにも眩しすぎることはありません。

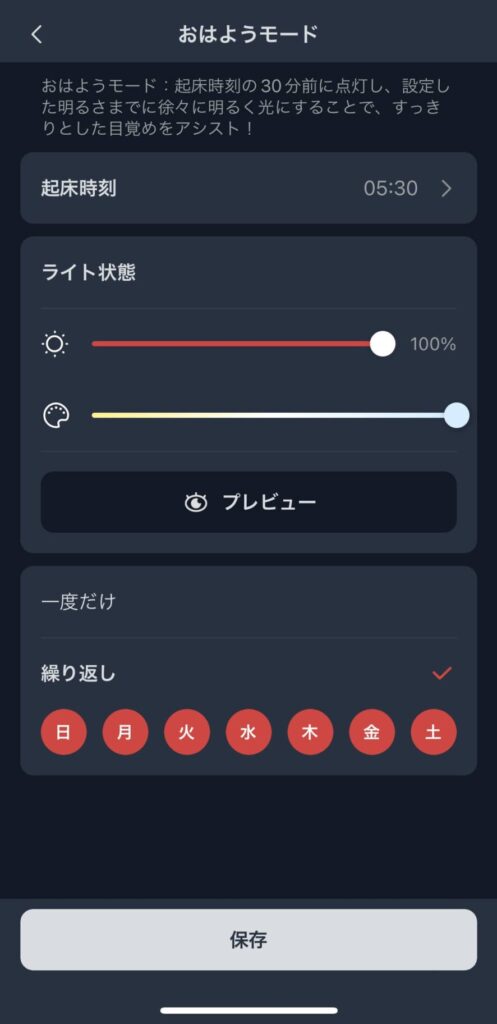

おはようモード

SwitchBot シーリングライトの大きな機能がおはようモードです。

起床時刻の30分前から点灯し、設定した明るさまで徐々に明るくなります。

まさに起床をサポートしてくれる照明で、起床の質を高めたい方にぴったりです。

いきなり明るくなるわけではないので、眩しすぎず不快ではありません。

少しずつ睡眠を浅くして、スムーズな起床を手助けしてくれます。

信頼性の高さ

スマート家電は製品の質以外にも、アプリや通信の質、サービスの維持などの観点も重要。

アプリがなくなれば遠隔操作はできませんし、通信が途切れて何度も設定し直すのは面倒です。

またサービス自体を運営、維持していくには大規模な方が有利です。

多くの人が使うサービスであれば、維持するだけの収益を得られたり、改善にも手をつけられます。

SwitchBotは、グローバル市場で実績のあるスマート家電メーカーです。

日本では100万世帯以上にに計500万代を販売するなど、特に人気。

サービスの継続性や改良についても、問題なく使い続けられます。

スマートホーム化にも最適

SwitchBot シーリングライトには、スマートリモコン機能がついた「SwitchBot シーリングライトプロ」もあります。

テレビやエアコン、扇風機など家電のオンオフを天井照明から制御できるようになります。

声で操作できるのはもちろん、ひとことであらゆる家電のアクションをまとめることも。

照明以外にもSwitchBotは、スマート家電のラインナップが豊富です。

組み合わせることで、より快適な生活を実現できます。

- 物理ボタン

- ロボット掃除機

- スマートプラグ

- スマートロック

- 温湿度計 など

生活の効率化に便利なスマートホーム化の、最初の1台として「SwitchBot シーリングライトプロ」は最適です。

SwitchBotシーリングライトを取り入れた実感

最後にSwitchBot シーリングライトの使用例と実感を紹介します。

購入したのは6畳用で、スマートリモコン機能のないタイプです。

就寝前には照明で夜を感じる

就寝予定の2時間半前には、少し色温度と照度を下げています。

特に色温度をぐっと下げることによって、夜であることを身体に教えます。

食事やスマホで動画を見たりするので、それに支障はないくらいの明るさです。

さらに就寝1時間前からは、色温度3,000K以下を目安にしつつ照度を下げます。

この時間からはブルーライトを避けるために、PCやスマホを触りません。

照明が変わることで、タイマーとしての役割も果たしています。

寝るときは布団に入ってから、声で操作できるのが楽で重宝しています。

就寝中はアイマスク・カーテンで光を遮る

電気は完全にオフにし、光をシャットアウトしています。

ニトリの遮光カーテンを使っており、JIS基準の遮光率99.99%で朝でも光を通しません。

また無印良品のアイマスクも併用して、室内の小さな光も遮断します。

安価かつ高い効果が期待できるので、アイマスクの使用はおすすめです。

無印良品のアイマスクについては、以下の記事で詳しくレビューしています。

途中で目覚めてしまったときも、安心して電気を付けることができます。

あらかじめアプリでシーン作成を行っておけば、声で常夜灯をつけられるからです。

リモコンを探さなくても声だけで明かりをつけられるので、安全に足元を照らせます。

起床前のおはようモードで目覚めがスムーズ

起床に合わせて徐々に明るくなることで、スムーズに起床します。

おはようモードで起床予定時刻を設定しておけば、自動で照明が付き始めます。

起床時刻には最大の照度、色温度もなるべく高めに設定。

就寝前とは異なる白っぽい光なので、覚醒作用で目が覚めます。

時々予定よりも早く起きてしまうこともありますが、まだ弱い光なので決して不快ではないです。

スマート照明で身体が睡眠・起床を切り替える

スマート照明を使うことで、身体の中で睡眠や起床のスイッチが入る感覚を実感しました。

就寝前には明るさを下げた赤っぽい光のもとで、活動のペースが落ちます。

2段階に照明をコントロールしているので、それに従って身体も少しずつ就寝準備を整えています。

また起床時にもいきなり起こされる感がなく、自然と朝だと感じられます。

目覚ましの大きな音でびっくりして起きる不快感とは、比べ物になりません。

総じて照明によって身体のリズムをコントロールすることで、睡眠・起床の質の向上をはっきりと感じられました。

この記事のまとめ

今回はスマート照明によって、睡眠・起床の質が簡単に高まる理由と方法を解説しました。

- ヒトは1日周期の生体リズムを持っているが、25時間周期なので太陽の光で調整している。

- リズムが崩れると、睡眠にも影響し、病気などのリスクも。

- 太陽の光だけでなく、身近な光も生体リズムや睡眠に影響。

- 就寝前には照度と色温度を下げた照明にすると身体を睡眠へ誘導できる。

- また強い光やブルーライトを浴びるとメラトニンの分泌が抑制される。

- 就寝中は0.3~1ルクスを目安に、アイマスク等で光を遮る。

- 起床30分前から光で照らされると睡眠が浅くなり、目覚めが良くなる。

- スマート照明を使うと、照度・色温度・時間を自在にコントロールできる。

- スマート照明の中でも、「SwitchBot シーリングライト」が特におすすめ。

- 起床時刻30分前から点灯し始める、おはようモードが搭載されている。

- 就寝前から起床前後までスマート照明を使うと、身体をスムーズに睡眠・起床させることができる。

スマート照明の使い方によって、睡眠や起床の質は大きく高められます。

普段の照明としても質が高く、睡眠・起床のサポートができる「SwitchBot シーリングライト」はおすすめです。

リーズナブルな価格になっているので、睡眠や起床に悩みがある、スマートホームに興味がある方もぜひ検討してみてください。

▽ 参考文献

綾木雅彦ら『住宅照明中のブルーライトが体内時計と睡眠覚醒に与える影響―すこやかな概日リズムを保つための住宅環境照明の提案―』

北堂真子『良質な睡眠のための環境づくり-就寝前のリラクゼーションと光の活用-』

八田和洋『起床前漸増光がより良い目覚めと日中の活動をもたらす要件について』

三島由美子ら『概日リズム睡眠障害と光』

サワイ健康推進課:明るい寝室で眠ると太りやすい⁉光と健康の関係

e-ヘルスネット:眠りのメカニズム

野口公喜『快適な睡眠のための照明環境整備に関する研究』

▽ 脚注

1.NCNP病院:眠り、リズムと健康②

2.e-ヘルスネット:体内時計

3.前村浩二『生体リズムの乱れを調整する3要素(光, 食事, メラトニン)』

4.戸田直宏・野口公喜『実生活を想定した光曝露条件による夜間メ ラトニン分泌抑制効果』

5.道盛章弘ら『色温度が覚醒度に与える影響』

6.落合将太郎ら『夜の青色光と赤色光の生理作用:測定項目間の違いと印象評価との関連性』

7.ブルーライト研究会:睡眠への影響

8.野口公喜ら『天井照明を用いた起床前漸増光照射による目覚めの改善』

9.青木真理ら『起床前漸増光照射による目覚めの気分改善効果の検証』

10.小林茂雄『在宅勤務時代の生活リズムを調整する照明環境』

▽ 参考記事

睡眠や起床は改善する要因は、照明・光以外にもあります。

朝が苦手で起きれない自分が、不快感なく目覚め起きるための工夫8つで、私が行っている方法を解説しています。

https://namorinblog.com/morning-wake-up-method-8/冬の時期は、気温も睡眠に大きく影響します。

布団の中を暖めるのには、節約にもなる電気毛布を使うのがおすすめ。

電気毛布・電気ひざ掛けで寒い日の布団を暖めて寝る方法【起きるときも】で快適な睡眠と目覚めを手に入れてください。

具体的には光量については30ルクス、色温度は3,000Kがの場合が覚醒度を最もスムーズに下げるとされます。