- 公務員はいま人手不足になっている?

- 人手不足だといわれる原因はなに?

そんな疑問を解決します。

- 公務員が人手不足になっている現状分析

- 人手不足を引き起こしている原因

- 実際に現場で感じた人手不足

- 公務員の人手不足対策に必要なこと

私は2~3年前まで国家公務員として務めていましたが、すでに人手不足を実感していました。

なぜ人手不足だと感じるのか、実際のデータで裏付けを取ってその原因を分析。

この記事では公務員が人手不足といわれる理由やその原因について、実体験を交えて解説します。

公務員の人手不足をデータで分析

まず本当に公務員は人手が足りていないのでしょうか、統計データをもとに分析してみます。

結論からいえば、見た目上職員数が足りているように見えても、実態は人手不足が進んでます。

具体的には次の統計を参考にしました。

- 国家公務員・地方公務員の職員数

- 職員の年齢バランス

- 退職者・休職者の数

- 残業時間の長さ

国家公務員・地方公務員数は横ばい

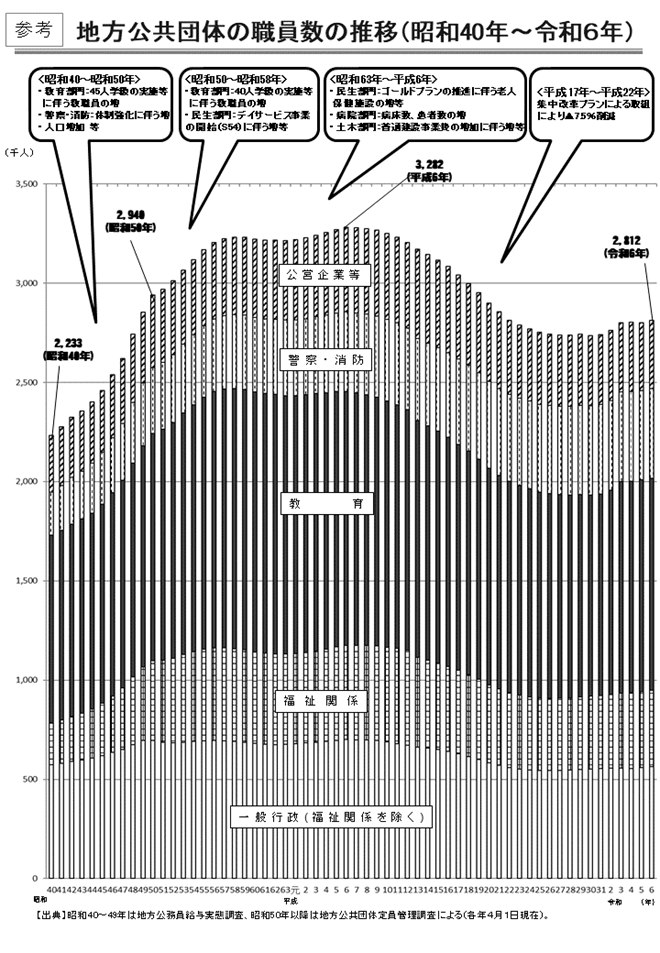

国家公務員と地方公務員の職員数は、実質的にはほぼ横ばいで推移しています。

図を見ると急に職員数が減少していますが、業務の縮小や別組織への移行といった理由です。

- 組織・職員の独立行政法人化

- 郵政民営化

- 民間への委託の増加

そのため実質的に、職員数は同じくらいの人数をキープし続けています。

職員数と同程度の仕事量も削減できているので、このグラフだけでは人手不足とはいえませんね。

30~40代職員が減少している

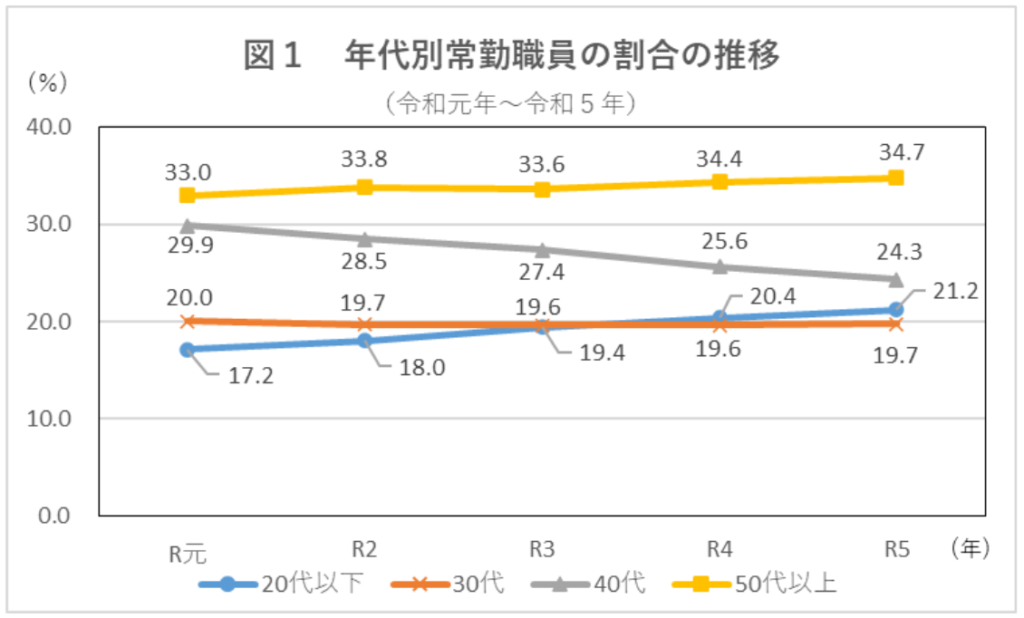

ですが国家公務員の年齢別構成を見ると、30~40代職員の割合が次第に減っていました。

本来主力となるべき職員が不足すれば、その負担が若手にいくことが考えられます。

経験を積んだ30代~40代前半は本来、主任や係長として若手をまとめ複雑な調整もまかされるようになります。

主力となるべき年齢層が薄くなり、まだ経験の少ない若手にその負担がのしかかると、人手不足感を覚えるのではないでしょうか。

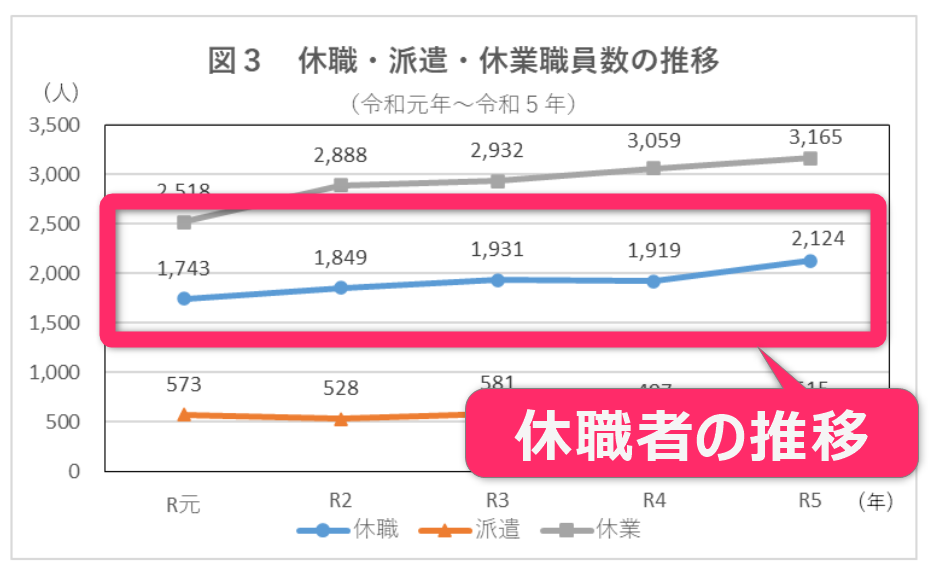

退職者・休職者は増えている

職員数は変わっていなくても、休職者や退職者の人数が年々増加傾向です。

国家公務員の休職者は2019年度には1,743人でしたが、2023年度は2,124人と右肩上がりで増えました。

職員数が変わらないのに休職者が増えるということは、残された職員の負担が大きくなっています。

また一般職の国家公務員の任用状況調査によると、退職者数も2018年度の4,627人に対して2022年度には5,929人と増えました。

退職者数については地方公務員の方が特にひどく、直近の10年間で退職者数は2倍以上になっています。

総務省集計によると、教員や警察などを除く一般行政職のうち、2022年度に主に自己都合で仕事を辞めたのは1万2501人。13年度は5727人で、約10年で2・2倍となった。待遇への不満や業務量の増加が影響しているとみられる。30代までの若手が全体の3分の2を占め、住民サービス低下や組織弱体化が懸念される。

引用:自治体職員の退職者数、10年で2.2倍 30代までが3分の2 | 毎日新聞

残業時間は減らず、仕事量は増えている

職員数に対して仕事の量が減れば人手不足ではないのでしょうが、残念ながら残業時間は減っていません。

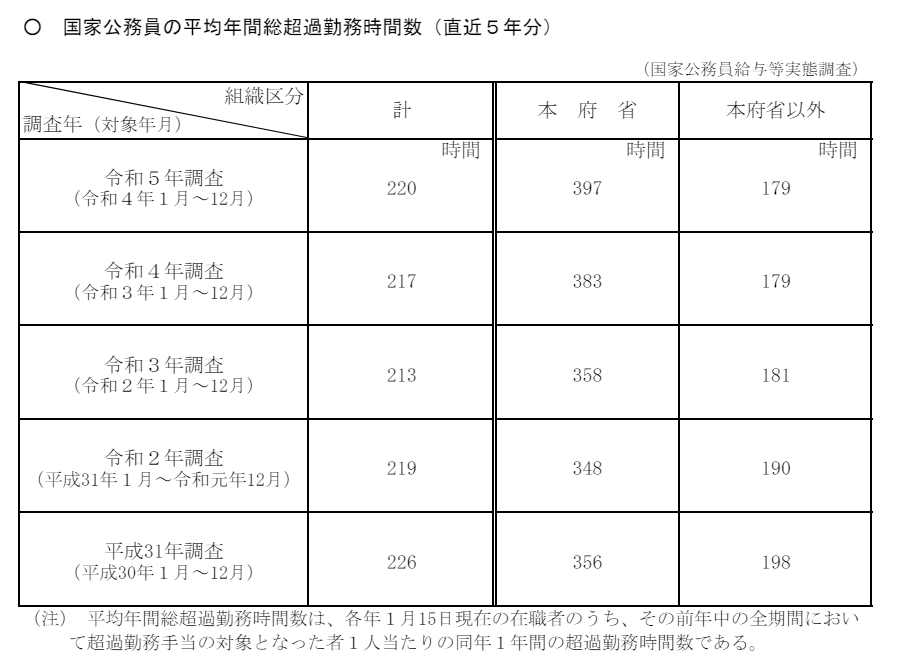

令和4年までの直近5年間の調査では、国家公務員の平均残業時間数はほぼ横ばいです。

平均の残業時間が変わらなくても、特定の職員に負担が偏っている可能性もあります。

超過勤務の上限を超えた職員の割合は、直近調査の2022年度に全体の9.9%で過去最高となっています。

一般職の国家公務員で超過勤務の上限を超えた職員は、2022年度、全体の9.9%と過去最高となりました。国会対応など業務の調整が難しい部署で割合が高く、人事院は国会答弁の作成業務などを合理化していきたいとしています。

引用:国家公務員の超過勤務 上限超え過去最高に 国会対応部署で高く | NHK | 働き方改革

政府予算は毎年増え続けており、その分行政がやるべきことは増え続けています。

今後も仕事量は多くなることが予想されますが、その分の職員が確保できているとはいえません。

公務員は人手不足感が強くなりつつある

以上をまとめると、公務員の人手不足感は次第に強くなりつつあります。

- 職員数は変わっていないが、現場の主力である30~40代が少なくなりつつある。

- 休職者・退職者が増えて、残った職員の負担が大きくなった。

- 一方で残業時間や仕事量は減っていない。

主に国家公務員のデータを中心に見た結論ですが、地方公務員についても業務負担が増えているとする研究があります。

90年代後半から2000年代にかけては、地方公務員数は減少したものの、地方公務員一人当たりの業務量については、(中略)増加が回避されていたとみられる。(中略)

これに対し、2010年代には、自然災害が各地で相次いだことに加え、高齢化等に伴う給付対象者の増加や子供・子育て対策の充実などにより、社会保障分野を中心に地方自治体の担う業務量が、人口減少のトレンドとは逆に、次第に多くなってきている可能性がある。

蜂屋勝弘:地方公務員は足りているか─地方自治体の人手不足の現状把握と課題─

公務員全体として、人手不足感が強くなっているのは間違いないでしょう。

公務員の人手不足の原因

公務員が人手不足となったのは、次の3つの原因があると考えます。

- ワークライフバランスが取れていない

- 人材の採用が硬直的

- 転職先として選ばれづらい

なお大元の問題として日本全体が少子化していることも指摘できますが、ここでは触れません。

少子化によって労働人口が減少して人手の確保に悩んでいるのは、公務員に限ったことではないからです。

したがって公務員特有の問題から、人手不足の原因を指摘していきます。

ワークライフバランスが取れていない

公務員の仕事はワークライフバランスが取りづらいので、新卒・中途採用ともに敬遠されています。

先程のデータでみたように超過勤務は減っておらず、職員の負担が増え続けている状況だからです。

仕事と生活の両立が民間企業ではかなり進んでいますが、行政の取り組みはかなり遅れています。

「他律的部署」は仕事量や時間をコントロールできない

行政には議会の審議や予算の策定などで、業務量や時期を自分たちで決められない「他律的部署」と呼ばれる部署が多いです。

残業が多いとされるのは他律的部署は、自らコントロールできる業務が限られてしまっています。

したがってワークライフバランスの改善のために、自分たちで対処できることも限定的です。

休職者や退職者が増えると残った職員が大変になり、やめる職員がさらに増える負のループにはまっているともいえます。

人材の採用が硬直的

職員を増やしたくても、予算的・法律的に採用が難しい理由もあります。

まず予算として使える人件費は前年度に決められているので、その年に仕事が増えても急にたくさんの人は雇えません。

また公務員の人数は、法律等によって定員が定められています。

「総定員法」と通称される法律によって、国家公務員の定員は増減のために法改正をしなければなりません。

基本的には職員を増やす方向性ではなく、必要最小限度の人数でやるべきという考え方の表れが総定員法です。

2021年度に国家公務員の定員は42年ぶり増えましたが、逆に言えばそれまで定員は維持か減少するだけでした。

内閣人事局は21日、各省庁が要求した2021年度の政府の機構・定員に関する審査結果を発表した。新型コロナウイルス対応やデジタル庁の新設などで国家公務員の定員は20年度に比べ399人増えた。政府全体の定員が増えるのは42年ぶりだ。

引用:国家公務員の定員、42年ぶり増 コロナやデジタル庁で – 日本経済新聞

地方公務員の人員制度も国と大きく変わらず、予算の成約や条例による定員が存在します。

公務員の定員については、減らせば減らすほどよいという考え方で運用され続けているのです。

身分保障されることが、柔軟な採用を妨げる

採用が硬直的になっている理由としては、公務員が身分保障されているのも原因でしょう。

一度公務員として任用されれば、不祥事や無断欠勤などよほど問題がない限りクビにはなりません。

中途採用やリストラなどを行えないので、柔軟かつ機動的な人材採用を行えないのです。

公務員がキャリア上のメリットにならない

転職が前提となりつつある労働環境の中で、公務員を選ぶことがキャリア上強みになりづらいのも影響しています。

他の業界にも通用するような専門的な技術・知識を身につけるのは、公務員の職場では難しいから。

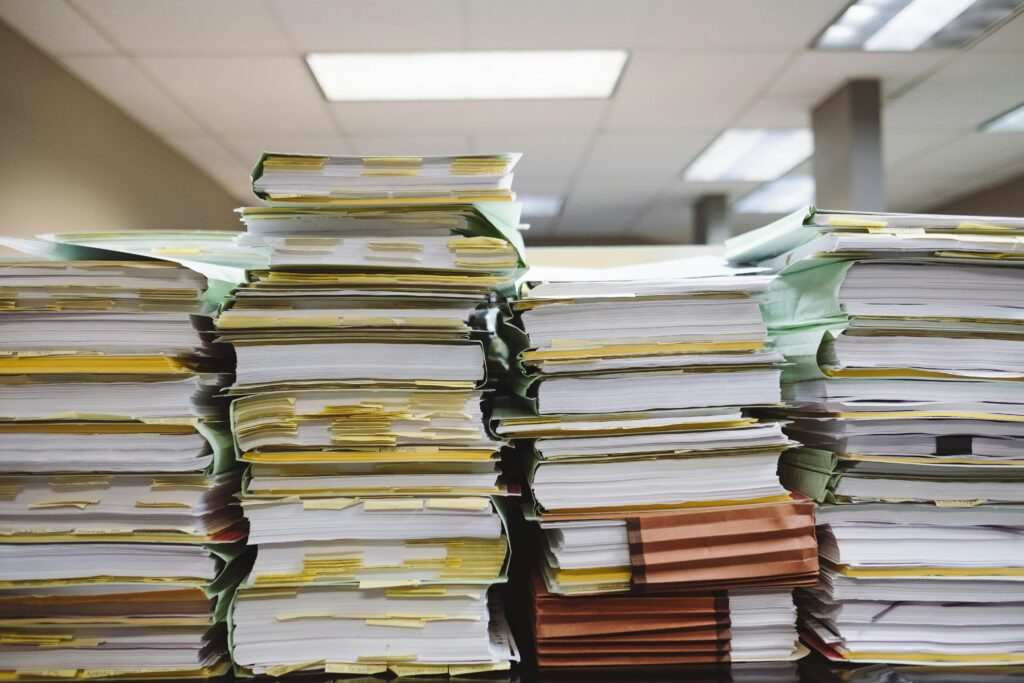

一般的な行政職では事務仕事が中心で、膨大な単純作業をいかに早くこなせるかが重要なのです。

官僚クラスであれば人脈を広げられるメリットはありますが、それ以外だと公務員としてのメリットは薄いでしょう。

新卒就活でも魅力が薄い

仕事のやりがいを考えてみても、就活生が公務員を選ぶ魅力が薄いと考えられます。

例えば公務員にしかできない仕事というのも、時代が進むにつれ減りつつあります。

地元に関わる仕事でも、NPOやボランティアを通じて関わることができるようになりました。

チャレンジングな取り組みなら、ベンチャー気質の民間企業に入ったほうが自由に挑戦できます。

「まちづくり」といえば以前は行政主導で行っていました。

ですがいまや地方住民や民間企業の力なくして、行政も「まちづくり」はできません。

選択肢が増えたので、わざわざ公務員を選ばずともやりたい仕事ができる幅は広がっています。

ワークライフバランスでも選ばれづらい

また何度も指摘しているように、ワークライフバランスで民間企業に遅れを取っているのも就活生が躊躇する理由でしょう。

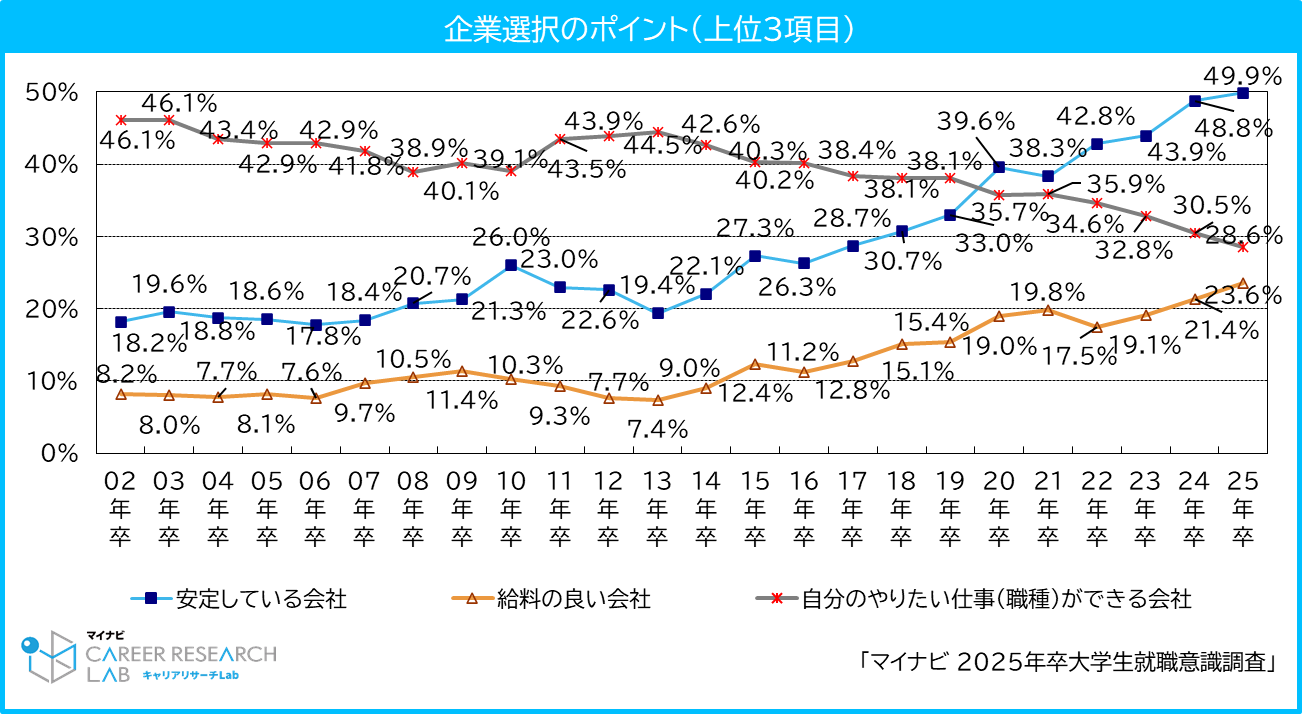

大学生に対する意識調査では、「安定している会社」が企業選択のポイントとして最も高いです。

ですが最も「安定している」はずの公務員は、国・地方ともに採用倍率が下がってきています。

人事院は15日、2023年度の国家公務員一般職試験(大卒程度)の合格者を発表した。現行の試験方式に移った12年度以降で最多の8269人だった。倍率は3.2倍と3年連続で過去最低を更新した。

倍率が下がった要因には試験の申込者数の減少がある。23年度は2万6319人と12年度の3万9644人と比べて34%ほど減った。

引用:国家公務員の一般職試験、倍率3.2倍 3年連続で過去最低 – 日本経済新聞

2022年度の地方公務員の採用試験の倍率は5・2倍(前年度比0・6ポイント減)となり、過去30年間で最低となったことが総務省のまとめで分かった。少子化に加え、待遇などへの不満から受験者数が減ったことなどが要因とみられる。

引用:地方公務員の採用試験、過去30年で最も低い5・2倍…23年間で競争率半減 : 読売新聞

安定志向が高まっているのに選ばれていないのは、やりがいやワークライフバランスなどに理由があるのではないでしょうか。

実際に人手不足を感じる場面

2~3年前まで公務員として働いていて、人手不足を実感する場面は多かったです。

データでも人手不足感は強まっていますが、現場で何が起こっているのかも解説します。

- 優秀な人からやめていく

- 経験の少ない若手が、以前よりも早く責任のあるポストに就く

- 月150~200時間の残業も

- 民間から見てもおかしな現場

優秀な人から辞めていく職場

数年前まで私が働いていた部署では、20代後半から30代前半の優秀な人ほど毎年公務員を辞めていきました。

これには2つの理由があります。

- 公務員から民間に転職できるのが優秀な人だけだから

- 年齢を重ねると転職しづらくなるから

公務員で得られる事務スキルだけで民間に転職するのは難しく、実際転職した人も高いITスキルを持っていました。

また仮にスキルがなくても若ければ転職市場で一定の価値がありますが、30代後半になると難しくなります。

最も戦力になりそうな職員ほど、人手不足を感じて出ていってしまう環境になっています。

残った若手にとっては辛い職場

優秀な20代後半~30代前半が抜けると、残った職員は次の3通りに分けられます。

- 入ったばかりの若手職員

- それほど優秀ではない人もいる中堅職員

- 管理職もしくは係長以下にとどまる高齢職員

多くの仕事をさばける優秀な職員がいないので、残された若手職員には更に負担がかかります。

優秀な人がいなくなったために中堅職員の中にはスキルの低い方もいるので、その下につくとかなり苦労します。

それが嫌になってしまい、早めに転職を考える人も少なくありません。

若手が責任あるポストにつくのが早まっている

20代後半から30代前半の層が薄くなってしまうと、以前よりも早く責任あるポストに着くことが多くなります。

昇進までのスピードが早くなったともいえますが、その分経験の少ない状態で責任の大きな仕事を任されます。

公務員は年功序列の組織なので、年齢によってどのポストに付くのかが大体決まります。

ですが以前より1~2年ほど早めにそのポストに付けるケースが、多々見られ始めました。

20代後半~30代前半が不足し、若手を早めに上のポストに付けないと回らなくなると人事が判断したのでしょう。

100時間の残業では少ない?

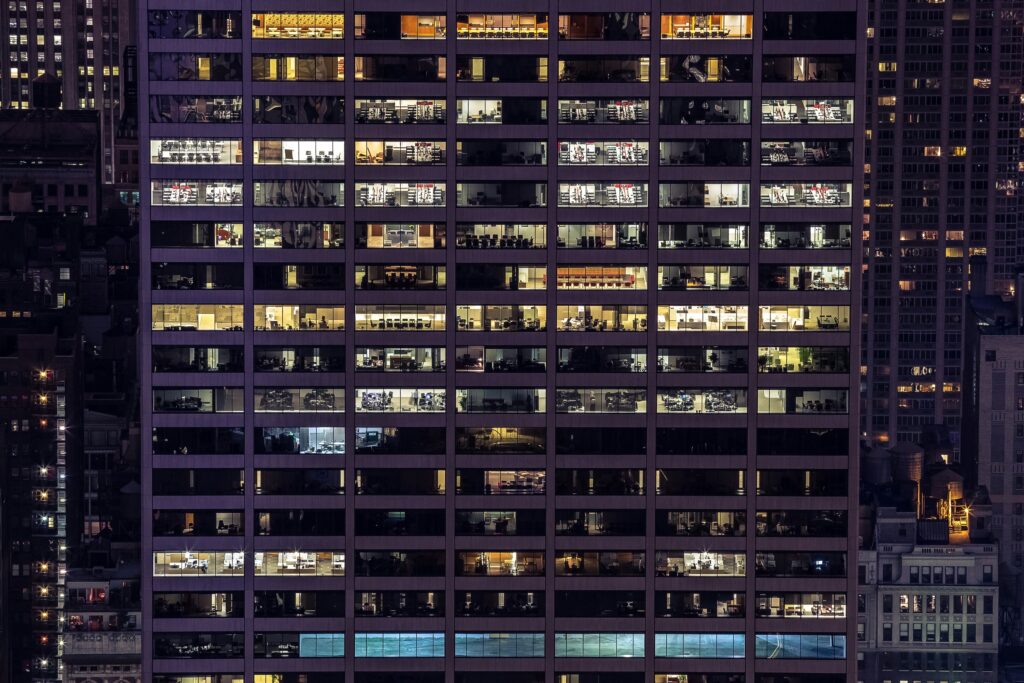

一番忙しかったときには月に100時間超の残業を経験しましたが、同じ部局にははるかに残業の多い人もいました。

当時は150~200時間の残業をしている人も、普通にいた職場です。

議会や予算策定に係る部署にいると、時期によっては残業時間が無制限に増え続けます。

作業している時間も長いのですが、関係部署や議員の確認待ちという待機時間が長いのも理由です。

毎月のように100時間近くの残業をする職員もいたので、身体を壊さないのが不思議でなりませんでした。

民間から来た職員は悪い意味で驚く

人事交流で来た民間企業の方に話を聞いても、公務員の働き方に悪い意味で驚いています。

同じ部署で働いていた民間の方には3人お会いしましたが、どなたも残業や仕事のやり方には不満げでした。

このとき初めて公務員と民間の違いを知り、自分たちの働き方が変なんだと感じました。

人手不足に必要となる対策3つ

最後に人手不足を解消するために今後必要な対策を3点検討し、順番に解説します。

- 一層のIT活用の強化

- 業務範囲の見直し

- ワークライフバランスの改善

RPAやAIの活用などのDX

まず現在行っている業務の効率化として、RPAやAIの活用を進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)は必須です。

少子化の影響により職員の減少は避けられないので、IT活用による業務の効率化が不可欠になるからです。

公務員の仕事には量こそ多いものの、誰でもできてしまうような単純作業・一般事務が大量にあります。

ですが未だにアナログな作業が不可欠と考える人も多く、仕事に忙殺され効率化が蔑ろになっています。

単純な事務作業が効率化するだけでも、業務量はかなり減るはずです。

業務範囲の見直し

そもそも行政が行う業務を見直すことも、人員不足を解消することには必要になります。

人が減っていく以上、行政にやれることには限りがでてくるからです。

民間企業へのアウトソーシングをより進めたり、地域住民組織に委ねたりすること進めなくてはなりません。

全てを公務員や行政がまかなうには、人員的に限界が来ているのではないでしょうか。

ワークライフバランスの改善

ワークライフバランスの改善を民間企業並みに進めないと、公務員になりたいと考える人は間違いなく減ります。

IT化や業務の見直しのほか、より柔軟な働き方ができる制度に変えるなどの取り組みを進めるべきです。

テレワークやフレックスタイム制度は、すでに導入されています。

ただ活用できる人がそもそも少なく、有効に働いているケースは多くありません。

行政の取組は民間企業にかなり遅れを取っており、仕事に全てを捧げるような働き方をしている人もいまだにいます。

やりがいだけではなく、働く人にとって働きやすい環境をより整えないと人手不足の解消は難しいでしょう。

公務員が人手不足なのはなぜなのかのまとめ

今回は公務員が人手不足になっている現状と、その理由について分析・解説しました。

公務員は職員数こそなんとか維持できていますが、その内訳には変化が出てきています。

- 職員数は変わっていないが、現場の主力である30~40代が少なくなりつつある。

- 休職者・退職者が増えて、残った職員の負担が大きくなった。

- 一方で残業時間や仕事量は減っていない。

結果として人手不足感が強くなっていますが、その理由には次の3つが考えられます。

- ワークライフバランスが取れていない

- 人材の採用が硬直的

- 転職先として選ばれづらい

IT化や業務の見直しも含め、ワークライフバランスに力を入れることが人手不足の対策になります。

取り組みは少しづつ始まっていますが、以前として民間に比べると見劣りします。

やりがいだけに頼らない、効率的・合理的な働き方が人手不足解消の道になるでしょう。

▽ 参考記事

とにかく忙しい職場に耐えきれず、5年間働いた公務員をやめた理由を語りました。

>>なぜ公務員をやめたのか? 忙しさに耐えきれなかった5年間

今現在は派遣社員として生活しており、公務員時代のストレスから開放されました。

>>派遣社員を1ヶ月経験しての感想。仕事の楽さと恵まれた環境

私も公務員で身につけたスキルといえば、エクセルやワードのスキルくらい。

他には法律を読めますが、民間で役立つことは稀です。