今回は家賃を節約するために引っ越しをするのは控えたほうがいい理由を解説します。

自分の家計簿記事を見ていただければわかるのですが、月の支出に占める家賃の割合が高く、ときには60%近くになることもあります。

そのため手っ取り早く支出を削減する方法として家賃を削ることが考えられますが、必ずしも引越しをして家賃の低い物件に住むことが節約につながるとは限りません。

そこで今回は家賃を下げた引越しをしても節約にはならず、支出が増えてしまう原因について解説します。

それを踏まえた上で家賃を節約するにはどうしたら良いのかについてもお伝えします。

「節約の為の引越し」で支出が増える2つの原因

節約のために引っ越すことがおすすめできない理由は2つあります。

- 初期費用の元を取るのに時間がかかる

- 住める物件がグレードダウンする

引っ越しにかかる初期費用は高い

家賃を下げようとして別の物件に引っ越すには、家賃の4~5倍になる初期費用がかかります。

初期費用の内訳として、このようになります。

- 敷金 家賃×1ヶ月

- 礼金 家賃×1ヶ月

- 賃貸保証料 家賃×0.5ヶ月分

- 仲介手数料 家賃×1.1ヶ月分

- 引越代(単身) 3~6万円

- 火災保険料(単身) 約1万円

月々の支払いを数万円下げたところで、合計2~30万円以上かかる初期費用の元を取るためには長い時間が必要で、すぐに節約することはできません。

しかも一時的に大きな費用がかかることに加えて、初期費用は引越しをするたびに発生します。

引越した先の物件が「ハズレ」だった場合には、その物件を離れるときにも初期費用を払わなければなりません。

そのため短い期間で引越しを繰り返すとその度に支出が増え、引越ししたほうがむしろお金がかかる可能性もあります。

月々にかかる家賃だけではなく、初期費用や退去費用まで考えると、トータルでかかるお金は引っ越さないほうが結果的に得という場合もあるでしょう。

家賃を下げると物件の質も下がる

さらに家賃を下げたことによって、「ハズレ」の物件を引きやすくなるデメリットもあります。

家賃の安い物件は高い物件と比べて利便性や快適性が劣っており、周囲の環境も良くないことが多いです。

それまでよりも生活の質が落ち、浮いた家賃の代わりに何かしらの不便を受け入れる必要があります。

節約できた費用と家賃の下がった物件のデメリットを考えると、仮に金銭的に節約できても、それに見合わない手間やストレスがかかるかもしれません。

自分が妥協できる範囲であれば問題ありませんが、許容できないレベルのトラブルやストレスになると、転居せざるを得なくなりまたしても費用がかかることがあります。

以上のようにトータルで見た場合は支出を減らすのに時間がかかり、また物件のグレードを下げることが費用対効果に見合わないことがあります。

このことを踏まえると、節約の為とはいえ安易に家賃を下げるべきではないでしょう。

もし下げるのであれば大きな節約効果が見込めることや、物件の質がそれに見合っていること、自分が妥協できる条件でなければなりません。

2万円家賃を下げないと節約効果は出ない

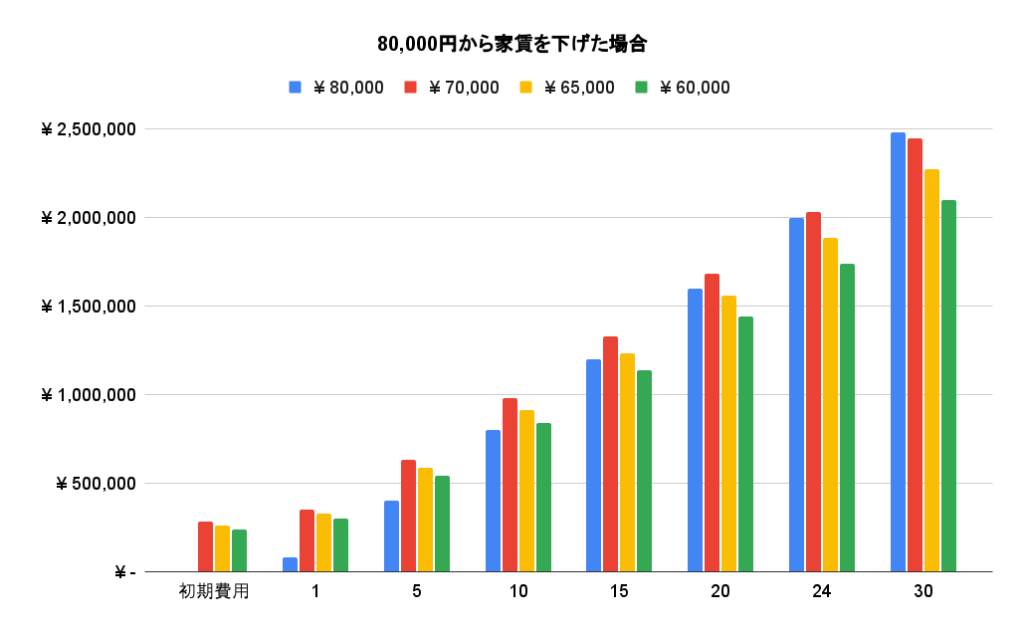

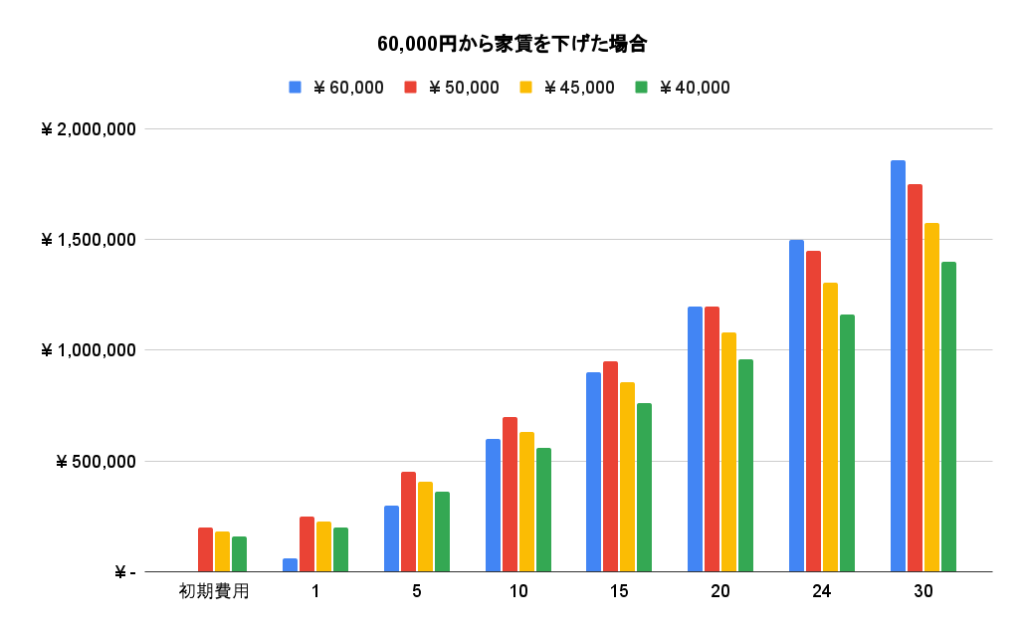

ではそもそも家賃を下げることによって、どのくらいの節約効果が見込めるのでしょうか。

引越しをして家賃を下げた場合と、引っ越さなかった場合のトータルでかかる費用を比較することで、節約にかかる効果を検証します。

一般的に引っ越しする際には家賃の4~5倍の初期費用がかかるため、下げた家賃でその元を取るには長い時間がかかると解説しました。

どのくらい家賃を下げるかによって、元を取れるまでの時間は変わります。

早く元を取れれば節約効果が高いといえるので、節約の為の引越しをする際の基準となります。

今回比較するための前提条件は以下のとおりです。

・8万円と6万円の物件に住んでいる場合を想定

・それぞれ1万円、1.5万円、2万円家賃を下げたときに合計でかかる支出と、すみ続けた場合の支出を比較

・初期費用は引越し先家賃の4倍

・2年ごとに更新費(家賃1ヶ月分)が別途かかる

家賃を下げたときの節約効果

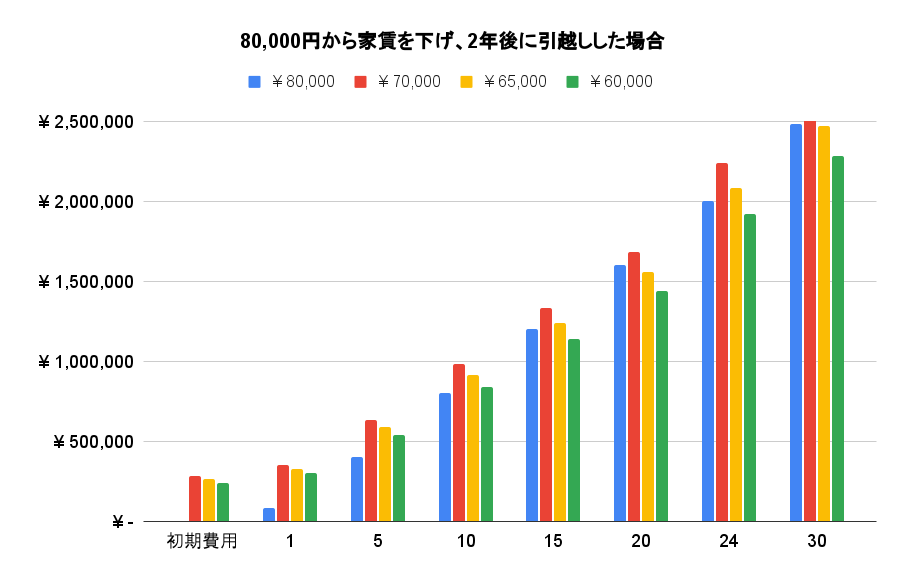

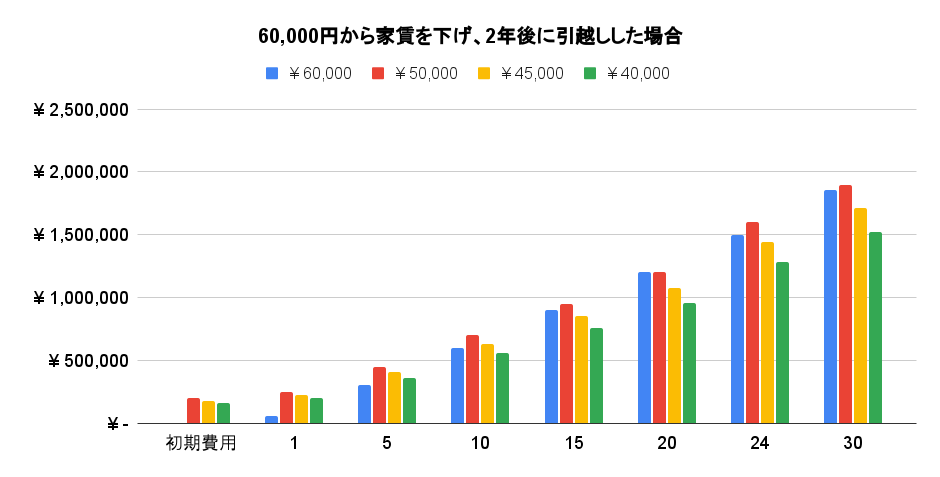

8万円と6万円の物件を基準としてトータルでかかった費用を比較すると、このようになりました。

※下の数字は(ヶ月)を指します。

賃貸物件の契約年数は原則2年間で、更新費が取られるこのタイミングで転居を検討する方も多いことから、2年(24ヶ月)を区切りとしてみていきます。

| 元の家賃 | 家賃の下げ幅(引越し後家賃) | 元を取るまでの月数 |

|---|---|---|

| 80,000円 | 10,000円(70,000円) | 27ヶ月 |

| 80,000円 | 15,000円(65,000円) | 18ヶ月 |

| 80,000円 | 20,000円(60,000円) | 12ヶ月 |

| 60,000円 | 10,000円(50,000円) | 20ヶ月 |

| 60,000円 | 15,000円(45,000円) | 12ヶ月 |

| 60,000円 | 20,000円(40,000円) | 8ヶ月 |

家賃を2万円下げれば1年後には元が取れており、2年間での節約効果は大きくプラスになります。

8万円から6万円に下げると2年間トータルの支出は26万円節約でき、6万円から4万円まで下げれば34万円も節約できる計算です。

また引越し後の家賃が高く、初期費用も高いと下げ幅が同じでも元を取るまでの時間は短くなることが分かります。

一方で家賃を1万円下げる程度だと、初期費用の元をとるには2年前後もかかります。

1.5万円下げれば中間程度の効果があるので、大きな節約ではありませんが確実に支出を減らすことはできます。

まとめると節約するために家賃を下げるのであれば、初期費用を1年程度で回収するために最低でも1.5万円、できれば2万円以上家賃を下げるのがよいでしょう。

しかしこのシミュレーションは、家賃を下げた引越し先の物件に住み続けた場合です。

家賃を下げることは物件のグレードを下げることにもつながり、長く住み続けられないような「ハズレ」の物件を選ぶ可能性も上がります。

もし契約期間の2年毎に引越しすることとなると当然節約の効果は下がります。

引っ越しするたびに節約効果は薄れる

契約更新時の2年毎に引っ越しをする場合についてもシミュレーションしてみます。

2万円下げた場合でも2年後に節約できる金額がそれほど大きくなく、節約したとえるほどの費用対効果があるのかは微妙です。

さらに1万円下げた場合では2年間で元を取ることができないため、トータルの支出削減をするには2年以上先のことになります。

しかもただ金銭的に節約できないだけではなく、全体として節約がそれほどできていないにも関わらず、家賃を下げたグレードの低い部屋しか残っていません。

節約した分の費用対効果に、物件のグレードの下がり方が見合っているのかについて、よく考えなければならないでしょう。

家賃を削ると「ハズレ」物件が増える

効果的な節約のためには2万円近く家賃を削る必要があるのは分かりましたが、その分物件の質が下がります。

物件のグレードダウンにはどんなデメリットが生じるのでしょうか。

物件の質はこのようなところに現れます。

- 都心までの距離

- 駅までの距離

- 階数

- 物件の構造・広さ

- 共有部や部屋の中の設備

このような要素は生活の便利さに直結しており、質が下がれば生活の質にも影響を及ぼします。

生活の利便性や快適性が下がると、今まで感じなかったストレスを感じます。

- 勤務地や駅までの距離が遠いので、1日のうち自由に使える時間が削られる。

- 階数が低いので、日当たりが悪く防犯性も低い。

- 木造・鉄骨造で防音性が劣るので、隣家の生活音が気になる。

それまでと違う環境には慣れるまでには時間がかかりますし、どうしても無理に感じる要素にあたってしまうと再度引っ越しすることを考えなければならないでしょう。

また家賃が安い物件は相対的に住民の質も低い場合が多いです。

所得の低い人でも入居できるため、どうしても常識的なマナーをわきまえずに振る舞う人がいる可能性があります。

周囲の住人がどのような人なのかは住んでみないとわからないため、できるだけトラブルに合わないようにするためにもある程度の家賃がある方が安全です。

自分自身も8万円から6.5万円の物件に転居したことがあり、そのときには様々な条件を妥協せざるを得ませんでした。

| 80,000円の物件 | 65,000円の物件 |

|---|---|

| 最寄り駅から徒歩3分以内 | 最寄り駅から徒歩10分以内 |

| 4階の角部屋 | 1階で両隣に部屋あり |

| 宅配ボックスあり | 宅配ボックスなし |

| 最寄り駅から職場まで+10分 |

条件が悪くなるほど、自分にとって「ハズレ」物件は増えていきます。

そこから逃れるために引っ越しをすればするほど、節約する効果が薄くなるのは先程説明した通りです。

そのため安易に家賃を下げるよりも、自分が満足できる条件の物件に住むことが結果的に支出を抑えることになります。

節約の為の引越しをしたいなら考えるべきこと

それでも節約の為の引越しをしたいならどうするべきでしょうか。

ここまでに紹介したことを踏まえると以下のようになります。

- 初期費用の元を取るために最低でも15,000円、できれば20,000円以上の家賃の下げ幅で選ぶ

- 2年以上に渡って住めるような物件にして節約の効果を大きくする

- 物件のなかで譲歩できる条件を決める

まず節約するには最低でも15,000円、できれば20,000円以上家賃を下げましょう。

10,000円程度の下げ幅だと節約としての効果は薄く、手間や物件のグレードダウンと比較すると引っ越ししないほうがよいです。

最低でも15,000円以上家賃が安い物件を探すことをおすすめします。

また長く物件に住めればそれだけ初期費用の元がとれるので、2年以上住める物件を基準に物件を選びましょう。

一般的に初期費用よりも更新費のほうが安いので、費用を抑える意味でも長く住むのは合理的です。

契約更新の度に引っ越しするのは、支出もかさみますし引っ越し作業の手間もかかります。

そしてそのためには自分の中でどこまでなら妥協できるかをきちんと決めておきましょう。

長く住むためには「我慢」するのではなく、自分が「譲歩」できる条件を満たしている物件を選びます。

なんとか2年間我慢できる条件で物件を選ぶと、無理をした節約になります。

ストレスを貯めてまでする節約はむしろ、ストレスを発散させるためにお金を使いかねないので、自分にとって必要なものがあればいいという条件で物件を探しましょう。

それ以外にも、

- 初期費用の安い物件を選ぶ(フリーレントなど)

- 常に気になるエリアの家賃相場をチェックする

といったことも大事になります。

しかしなにより引っ越ししないほうが結果的に節約になるケースもあることは覚えておきましょう。

引っ越さない節約をする

今回は「節約の為の引越し」は必ずしも節約にはならず、無理にはしないほうが良いことを解説しました。

むしろ支出が増えてしまう原因にもなりかねないので、初期費用の高さや住める期間をよく考えて物件を検討しましょう。

最初にお伝えした通り、自分の支出に対して家賃は高いと思います。

支出割合で見ても高いですし、手取りに対して目安と言われる3割も超えています。

しかしながら希望のエリアを長く見続けても節約できそうな物件が見当たらないので、急いで引っ越しをするのはむしろ節約にはならないと考えて住み続けている状況です。

どうしても家賃は月の支出の中で大きな割合になるので、節約を考える際は真っ先に手を付けたくなるかもしれません。

しかし冷静に検討すると、動かない選択がトータルの支出を減らしてくれることもあります。

月々の支出だけではなく、長い目で見て節約できる選択をとりましょう。